設計師應該學習的需求分析方法

文章來源于 站酷,感謝作者 千夜Ryan_Vision 給我們帶來經精彩的文章!篇首語

隨著互聯網產品的不斷向前發展,“產品設計導向”一類的概念已經不僅僅限于大公司中,在往日越來越注重“短期效率”的小公司也都紛紛開始注重產品設計方面的建設。

所謂的“產品設計導向”指的是產品建設之前要圍繞著產品的立項、目標用戶等等去規劃產品的功能點,明確產品核心價值;在產品上線之后,通過數據分析和功能反饋,發掘更多的需求,去規劃下一步的”功能增刪改“,將產品的設計方向引導到更正確的位置,提升用戶留存率,延伸挖掘出產品更多的可能。

另一方面,從現在的設計環境而言,對所有的設計師既是機遇,又是挑戰。大量的UI專用工具(Sketch、Principle、Flinto、Origami等)的出現,大大的壓縮節省了產品前期的UI設計師的工作效率,所以現在“全鏈路思維”已經從剛出現時的“概念化思維”變成了“主流化趨勢”。所以現在很多的UI設計師在站酷發布自己的作品的時候大部分都喜歡加入一些產品前期分析(功能設計、用戶畫像等)內容。

但是很多設計師的分析環節明顯就是為了證明“有”而去“做”,缺少了真正的分析部分。給我印象很深刻的就是之前看到的一個二手房買賣的UI設計作品,典型用戶畫像里主流用戶是:“男、七十歲、目標是給自己的兒子購買婚房”。實際上這種所謂的產品分析流程對于設計師而言是沒有任何幫助的,只是從形式上走個過場罷了。

本篇主要講述產品設計中的一些分析方法,范圍從“個人練習式設計”到“團隊合作式運作”,知識點大概有:空雨傘思維、文章大概六千字左右,建議閱讀時間:15分鐘。適讀人群:初級產品經理、交互設計師、在工作中職能范圍與產品規劃有關的UI設計師、想要學習產品設計的新人(文中含有大量配圖用來輔助觀點,因此建議PC端閱讀)。

產品運作流程概覽

我遇到的比較普遍的問題是:很多設計師對于自己所在公司產品的運作流程并不是十分了解。這樣會在你實際配合工作的時候感到無從下手。有的甚至于同一家公司的不同設計師對于產品設計方面的理解也不盡然相同。所以說要從淺到深的學習產品功能設計,就必須先理清當前工作的常規流程,例如常見的產品運作流程(如下圖)

上面是一個相對規范的產品開發流程,實際上你在看到上述流程圖后,對照自己公司的情況,會發現有一些崗位上的缺失。出現這種情況最大的原因是因為很多公司會把一些職能進行合并用來節省成本,現在仍然有大多數的公司并沒有交互設計師的崗位,但是交互設計的職能不代表沒有,而是被產品經理或者視覺設計師兼任了。你需要明確團隊中各個人負責的職能部分,才能更好地提升溝通效率。

個人思考方法(一):空·雨·傘

上面講到了設計師的“全鏈路思維”現在已經成為了一種主流的觀點,將來的前期的鐵三角“產品經理、交互設計師、UI設計師”很有可能結合變成是“交互視覺二合一”甚至是“產品交互視覺三合一”的狀態。所以現在很多的設計師開始嘗試自己去DIY一個需求或者做ReDesign這樣的設計,希望可以通過這樣的方式完成自己跨領域能力的一個積累。但是當他們打開電腦的時候,大部分人會發現自己突然變得沒有思路,從產品方向點確定到產品視覺產出之間出現了斷層。

其實做過設計練習的人都知道,由于一些現實場景的不同,一些人在做設計練習的過程中會受到很多條件的局限,尤其是在孤立無援的情況下,你面對自己的練習作品往往會無從下手。當然,不同的場景下有不同的分析方法。

在團隊協作的時候,分析方法要全面、嚴謹、反復推敲。

在個人練習的時候,分析方法要高效、直接、簡化不必要的流程,以培養自己的分析能力為主,在這種場景下,空·雨·傘就是一個非常好的思考提升方法(如下圖)

簡單概述“空雨傘”思考方式:觀察(事實) → 思考(內在) → 產出(解決方案)

運用在設計上就是:發現痛點 → 思考原因 → 提出解決方案。“空·雨·傘”因為簡單、成本低、易上手,可以作為設計入門培養思考能力的一種方法,但是在使用空·雨·傘的分析方法時需要結合一定的具體調研(或者輕量級的用戶研究)相配合,不然又會變成一味的“拍腦門兒”式的主觀臆測,對于分析能力提升沒有絲毫幫助。

個人思考方法(二):邏輯樹

邏輯樹又稱問題樹、演繹樹或分解樹等。很多咨詢公司分析問題最常使用的工具就是“邏輯樹”。邏輯樹是將問題的所有子問題分層羅列,從最高層開始,并逐步向下擴展。

簡單來形容一下邏輯樹:把一個已知問題當成樹干,然后開始考慮這個問題和哪些相關問題或者子任務有關。每想到一點,就給這個問題(也就是樹干)加一個“樹枝”,并標明這個“樹枝”代表什么問題。一個大的“樹枝”上還可以有小的“樹枝”,如此類推,找出問題的所有相關聯項目。邏輯樹主要是幫助你理清自己的思路,不進行重復和無關的思考。

如果你要運用邏輯樹方法去分析產品,主要的一點在于學會細化拆解目標。

情非得已

情非得已

-

3個平面設計技巧學會動態字體海報2020-07-09

3個平面設計技巧學會動態字體海報2020-07-09

-

如何設計出優秀的文字類海報排版2020-04-02

如何設計出優秀的文字類海報排版2020-04-02

-

7個有效提升傳達率折頁設計技巧2020-03-19

7個有效提升傳達率折頁設計技巧2020-03-19

-

設計師如何解決作品視覺缺少層次感2020-03-14

設計師如何解決作品視覺缺少層次感2020-03-14

-

詳細解析平面設計中元素的使用技巧2020-03-13

詳細解析平面設計中元素的使用技巧2020-03-13

-

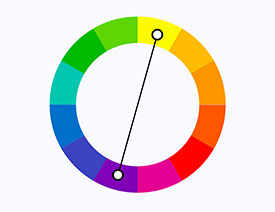

設計師必須要學習的平面設計配色技巧2020-03-11

設計師必須要學習的平面設計配色技巧2020-03-11

-

解析設計師常用的6大構圖方法2020-03-11

解析設計師常用的6大構圖方法2020-03-11

-

3個幫你快速掌握字體搭配思路2020-03-10

3個幫你快速掌握字體搭配思路2020-03-10

-

設計師如何設計出中國風主題LOGO2019-10-21

設計師如何設計出中國風主題LOGO2019-10-21

-

詳解如何讓板式海報設計變得簡單2019-10-21

詳解如何讓板式海報設計變得簡單2019-10-21

-

4個配色技巧幫助您解決色彩問題2021-03-10

4個配色技巧幫助您解決色彩問題2021-03-10

-

設計師需要掌握的平面設計技巧2021-03-10

設計師需要掌握的平面設計技巧2021-03-10

-

詳細解析插畫類海報的繪制思路和方法2021-03-09

詳細解析插畫類海報的繪制思路和方法2021-03-09

-

詳細解析設計師必須掌握的色彩知識2021-03-09

詳細解析設計師必須掌握的色彩知識2021-03-09

-

設計師必須要學習的高級配色技法2021-03-10

設計師必須要學習的高級配色技法2021-03-10

-

設計師必須要學習的幾個排版小技巧2021-03-10

設計師必須要學習的幾個排版小技巧2021-03-10

-

詳細解析UI設計中終極配色寶典2021-03-11

詳細解析UI設計中終極配色寶典2021-03-11

-

詳解如何把產品和背景融合到一起2021-03-11

詳解如何把產品和背景融合到一起2021-03-11

-

詳細解析插畫類海報的繪制思路和方法

相關文章1842021-03-09

詳細解析插畫類海報的繪制思路和方法

相關文章1842021-03-09

-

解析設計師常用的6大構圖方法

相關文章6402020-03-11

解析設計師常用的6大構圖方法

相關文章6402020-03-11

-

3個設計方法快速提高版面的活躍度

相關文章2222020-03-11

3個設計方法快速提高版面的活躍度

相關文章2222020-03-11

-

如何從時尚雜志中學會圖片修飾方法

相關文章7022020-03-02

如何從時尚雜志中學會圖片修飾方法

相關文章7022020-03-02

-

3個簡單方法快速掌握字體搭配思路

相關文章5122020-03-02

3個簡單方法快速掌握字體搭配思路

相關文章5122020-03-02

-

6個絕大多數可用性測試遵循的步驟

相關文章2342019-03-31

6個絕大多數可用性測試遵循的步驟

相關文章2342019-03-31

-

設計新人如何快速尋找正確的學習方法

相關文章3842018-09-17

設計新人如何快速尋找正確的學習方法

相關文章3842018-09-17

-

設計師解讀字庫修改的設計方法與建議

相關文章8442018-09-12

設計師解讀字庫修改的設計方法與建議

相關文章8442018-09-12