新手必學超全面的用戶訪談學習指南(2)

文章來源于 優設,感謝作者 UXD筆記 給我們帶來經精彩的文章!由易變難,由淺入深,打開「心門」

最開始要設計一些簡單的問題,拉近與用戶之間的距離,建立信任感,營造輕松的訪談氛圍,這個過程可以稱為「開心門」,通過「開心門」的過程和用戶形成良好的互動。如果一開始就交流很難的問題或操作,用戶容易產生恐懼、不自信、多慮等負面情緒,這時「心門」就會關死,不利于后面訪談的深入。

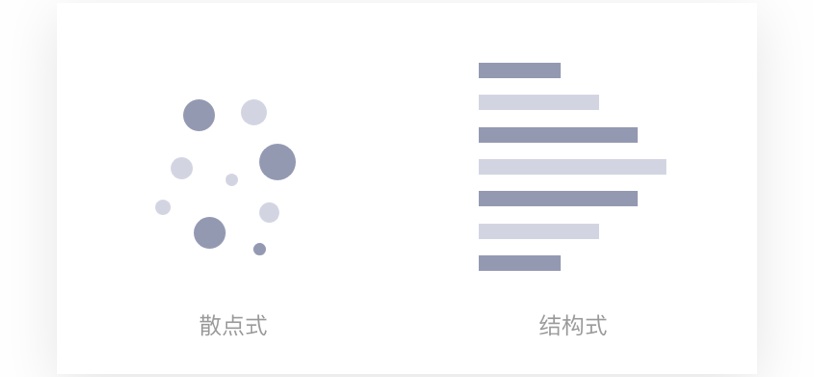

發散到聚焦,先邊緣再核心

先從開放性的問題切入,不要一下子把問題限得太死,否則容易把用戶關進思維的籠子里。等對答逐漸往一個方向聚攏后,再漸漸往里收縮,重點追問核心問題,才能獲得更有價值的信息。就如同人與人溝通,都是先扯幾句有的沒的,再切入主題的道理是一樣的,其實我們都知道這樣很虛假,但作用還是顯而易見的。

描述要通俗易懂,避免專業詞匯

不同的用戶群對訪談主題的了解程度不同,對于「專業型」用戶相對了解較多。但對于小白用戶、目標用戶,過多的專業術語會使訪談變得不順暢,導致用戶不說真話、消耗時間。

比如「您覺得這個APP我們要做iOS還是Android系統」,別問了,用戶沒辦法回答這種問題。任何涉及技術和設計層面的決定,本來就不該拋給用戶。

實際上他們最大的需求只有一個:盡可能減輕使用中的麻煩,讓我達成目標就行。

如果你是想得知用戶在使用手機時的舒適度,你完全可以這么問:「您目前在用什么手機?您覺得它有哪些好和不好的地方?」

所以,無論你是產品經理、交互設計師還是UI設計師,都是產品的設計者,設計出用戶看得懂的語言是基本功,記住:用戶體驗無處不在。

控制時間和數量

通常一對一的訪談應控制在1個小時之內,多對多則控制在2小時之內,太長的訪談時間容易對用戶造成負擔和疲勞,用戶會為了趕緊結束交流而不經思考、草率回答。如果要讓用戶上機操作,就要事先做好清晰明確的操作說明和指引,盡量讓用戶在一個輕松的場景下完成操作。

用戶招募的三大流程

1. 訪談對象從哪里來

并不是每個團隊都有充足的時間和資源去準備訪談、邀約用戶,但我們每個人都是產品的用戶,一般的功能迭代完全可以優先考慮身邊符合用戶畫像的同事,因為彼此間有一定的了解,邀約和溝通的成本會小一些,當然最好是「小白」用戶,不然參與者都對產品非常熟悉,那就不是訪談,而是產品討論會了。

其次可以從種子用戶中征集和邀約,種子用戶本身就是產品第一批使用的對象,邀請他們做訪談對優化產品和推廣有一定的幫助。

2. 篩選目標用戶

要注意的是,篩選訪談對象要注意平衡,避免同一類型的對象占了過多比例,導致訪談結果不全面,我們需要根據不同的用戶角色模型去篩選訪談對象。

例如做一次關于視頻社交APP 的功能優化訪談,就要避免對象大部分是已婚、80后的情況,因為已婚用戶不是目標用戶、80后用戶的需求頻率不大。

很顯然,90后/95后/00后、大學生/剛進入職場的單身男女才是我們的目標用戶,那就根據這類人群的角色模型來篩選邀約對象。

如果之前沒有用戶角色模型作為基準,沒關系,可以先做用戶訪談,后期對完善角色模型也有幫助,兩者互不干涉。

用戶角色模型的制作可以查閱我之前分享的文章《用戶角色模型 | 拒絕「我認為」的設計》。

3. 邀約用戶

要提前和訪談對象約定合適的時間和地點,為了保證訪談效果,盡量約在訪談對象比較空閑或輕松的時間段。有時考慮到產品保密的情況,可以采取前面說的方法:邀請公司內部成員體驗,這也是比較敏捷的方法,可以快速得到產品設計中的一些問題和用戶建議。

記得提前準備一些合適的小禮品,比如產品里的限時會員、活動門票、優惠券等,這樣既能表示感謝,也可以宣傳自己的產品(關鍵是比較節約成本)。

現場訪談技巧

做完一切準備工作之后,我們就可以進行現場訪談了,做過訪談的同學都知道,偶爾遇到幾個不知道如何表達的用戶,如果沒有良好的訪談技巧,這時氣氛會有些尷尬。為了更好地引導用戶「說真話」,有什么技巧呢?

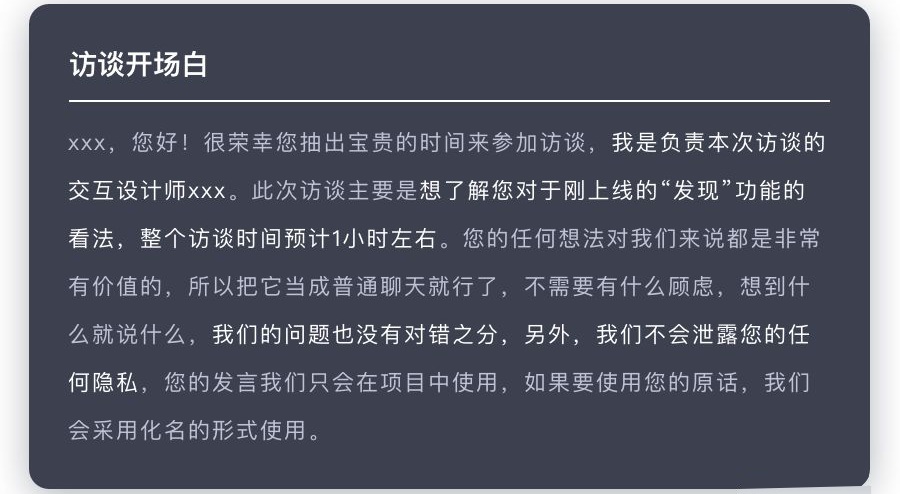

1. 開場介紹

介紹訪談的背景、流程、內容、時間。告訴用戶今天的討論無對錯之分,任何疑問,對你們來說都是改進產品的重要信息,請暢所欲言,不要掩飾真實的想法,要讓受訪者明白不是為了迎合你而做出與真實情況不一致的反饋,同時你要告訴用戶整個訪談都會保密,用戶的回答只會在研究中使用,如果要使用,也會采用化名或者匿名處理。

2. 訪談中的八項注意

傾聽用戶,不要隨意打斷,也不要給用戶關于產品上的解釋

用戶是你產品的使用者,而你正在努力理解他們的世界。所以用戶在訪談中發言的時候,一定要仔細傾聽,不要打斷。如果你有任何問題,可以等他們講完后再提出來。畢竟一旦你打斷了他,很可能會錯過一些對你十分珍貴的信息。

另外,如果你一直在試圖解釋用戶挑出的問題(毛病),試圖說明那些問題該怎么做,責怪是用戶的無知所造成的后果,并給用戶一些建議去完成產品使用上的目標。結果可想而知,一場與用戶面對面珍貴的訪談會,由于你失敗的情緒管理,變成了一場討論會、辯論會。此時此刻,不管你是PM、UE、UI,你的職責始終都是抱著解決產品問題的心態去傾聽用戶,而不是解答產品問題。

不要跑題,你來控場

訪談過程中,有可能談著談著,變成吐槽大會了,這個時候你需要把用戶拉回來,不要被用戶帶著跑偏了,訪談員就是主持人,不僅要學會傾聽,也要把控整個訪談過程。

注意引導,而非誘導

不要對用戶提出誘導性的問題,比如「支付按鈕在這里會不會不好用」,或者「很多人都認為這個功能不好用,你覺得呢?」通常這么問的話,用戶可能會產生從眾心理,只會說出你想要的答案,而不是他們內心的真實想法。

我們可以用開放式的提問方式「請你選擇一個你需要的套餐,然后進行支付」、「假如為這個功能打百分制,你會打多少分?為什么呢?」

然后在用戶操作或回答的時候,我們注意觀察用戶的操作行為和情緒,比如「花了多長時間找到支付按鈕、在頁面停留時面部表情是否有變化」這里要做好記錄,所以為什么前面會提到觀察員這個角色。

通過看到的、聽到的可以綜合判斷出:是視覺引導性不強?是交互流程太復雜?還是產品性能較弱等易用性問題。

引導用戶講「故事」

訪談的過程,我們要多傾聽用戶的想法,才能挖掘到用戶的需求和痛點。所以很多用戶遇到的問題,我們要盡可能引導用戶以講故事的方式,說出他的使用場景與行為,比如「這個問題對你有多大程度的影響、當時是如何解決的、結果怎么樣、什么情況下會使用這個功能等等。」

把問題放到具體情境中,才能幫助我們了解用戶,并從中獲取我們需要的信息,讓用戶幫產品做設計。

幫助用戶定義「說法」

用戶在描述一件事情時,會經常用到比較模糊的詞語,比如說「我覺得支付功能太復雜」,這時候,我們需要用戶對自己說的「復雜」進行定義,可以反問用戶「復雜是指找不到支付入口?找到了不會用?不知道優惠券規則?還是其他什么的?」

當用戶描述自己觀點的時候,還可以對該問題繼續深挖,比如用對比和缺失的方法,引導用戶說出更多的想法。

對比方法:「對比其他產品的支付功能,這個功能還復雜嗎?哪里復雜?」或「之前沒有這個功能相比,你覺得這個功能給你帶來什么變化?」

缺失方法:「如果沒有這個功能,你會怎樣達到自己的目標?」

獲取用戶真實訴求

很多時候,我們給用戶做訪談,用戶可能只告訴我們淺層的信息,比如「我想要個xxx功能」,這時很多訪談者就不會往下追問了,所以我們獲取到的信息還不足以推動產品質的優化。

這時我們可以采用梯子理論,挖掘用戶深層想法,從而證實用戶說的「想要xxx功能」是否合理,或者看能否想到其他解決方案。

情非得已

情非得已

-

3個平面設計技巧學會動態字體海報2020-07-09

3個平面設計技巧學會動態字體海報2020-07-09

-

如何設計出優秀的文字類海報排版2020-04-02

如何設計出優秀的文字類海報排版2020-04-02

-

7個有效提升傳達率折頁設計技巧2020-03-19

7個有效提升傳達率折頁設計技巧2020-03-19

-

設計師如何解決作品視覺缺少層次感2020-03-14

設計師如何解決作品視覺缺少層次感2020-03-14

-

詳細解析平面設計中元素的使用技巧2020-03-13

詳細解析平面設計中元素的使用技巧2020-03-13

-

設計師必須要學習的平面設計配色技巧2020-03-11

設計師必須要學習的平面設計配色技巧2020-03-11

-

解析設計師常用的6大構圖方法2020-03-11

解析設計師常用的6大構圖方法2020-03-11

-

3個幫你快速掌握字體搭配思路2020-03-10

3個幫你快速掌握字體搭配思路2020-03-10

-

設計師如何設計出中國風主題LOGO2019-10-21

設計師如何設計出中國風主題LOGO2019-10-21

-

詳解如何讓板式海報設計變得簡單2019-10-21

詳解如何讓板式海報設計變得簡單2019-10-21

-

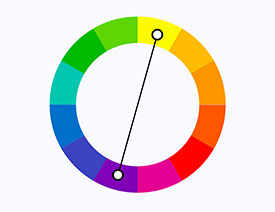

4個配色技巧幫助您解決色彩問題2021-03-10

4個配色技巧幫助您解決色彩問題2021-03-10

-

設計師需要掌握的平面設計技巧2021-03-10

設計師需要掌握的平面設計技巧2021-03-10

-

詳細解析插畫類海報的繪制思路和方法2021-03-09

詳細解析插畫類海報的繪制思路和方法2021-03-09

-

詳細解析設計師必須掌握的色彩知識2021-03-09

詳細解析設計師必須掌握的色彩知識2021-03-09

-

設計師必須要學習的高級配色技法2021-03-10

設計師必須要學習的高級配色技法2021-03-10

-

設計師必須要學習的幾個排版小技巧2021-03-10

設計師必須要學習的幾個排版小技巧2021-03-10

-

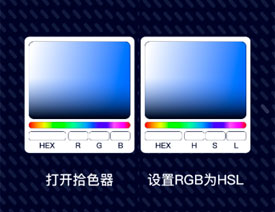

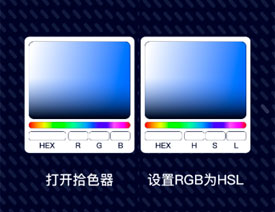

詳細解析UI設計中終極配色寶典2021-03-11

詳細解析UI設計中終極配色寶典2021-03-11

-

詳解如何把產品和背景融合到一起2021-03-11

詳解如何把產品和背景融合到一起2021-03-11

-

設計師必須要學習的幾個排版小技巧

相關文章1682021-03-10

設計師必須要學習的幾個排版小技巧

相關文章1682021-03-10

-

設計師必須要學習的高級配色技法

相關文章1762021-03-10

設計師必須要學習的高級配色技法

相關文章1762021-03-10

-

淺談設計師必看的圖標和ICON設計指南

相關文章3642020-09-26

淺談設計師必看的圖標和ICON設計指南

相關文章3642020-09-26

-

設計師必須要學習的平面設計配色技巧

相關文章6252020-03-11

設計師必須要學習的平面設計配色技巧

相關文章6252020-03-11

-

設計師如何從優秀海報中學習表現形式

相關文章8022019-10-21

設計師如何從優秀海報中學習表現形式

相關文章8022019-10-21

-

設計師應該學習的需求分析方法

相關文章4242018-12-10

設計師應該學習的需求分析方法

相關文章4242018-12-10

-

設計師如何高效學習優秀的版式作品

相關文章8392018-09-20

設計師如何高效學習優秀的版式作品

相關文章8392018-09-20

-

設計新人如何快速尋找正確的學習方法

相關文章3842018-09-17

設計新人如何快速尋找正確的學習方法

相關文章3842018-09-17