7個設計技巧讓你的設計作品更加出色(2)

文章來源于 優設,感謝作者 Eugen Eşanu 給我們帶來經精彩的文章!4、厭惡失去

厭惡失去指的是人們對于損失更加在意,更加敏感,相比于獲得一定的收益,更傾向于避免同等數額的損失。「比起撿到5美元,我更在意的是避免失去5美元。」

厭惡失去和規避風險還是有一定的區別的。規避損失很大程度上有賴于之前的經驗,用戶會對一些事情進行預測。而厭惡失去則是一種心理效應,在一些調研和實驗當中,如果可以量化的話,用戶在心理上對于損失的在意程度是收益的兩倍。

本質上,我們所厭惡的是失去,無論是金錢還是其他東西。在意大利,每個擁有駕照的司機都有20分的基準分,每一次違反交通規則(比如闖了紅燈價值6分)就會被扣分,這種策略可以約束司機盡量遵守規則。這種方法在世界上很多國家都通行,非常有用。

值得注意的是,世界上還有國家的玩法是截然相反的。有的國家這種基準分是0分,每違反一次規則會給你增加一個積分,但是這種規則之下,用戶違反交通規則的比例則明顯高了不少。有調研指出,在這些國家,很多司機會在私底下互相比較誰違法得分比較多。這種增加得分的玩法雖然同樣會涉及到處罰,但是在心理上仿佛在鼓勵用戶違反交通規則。

5、社交認同

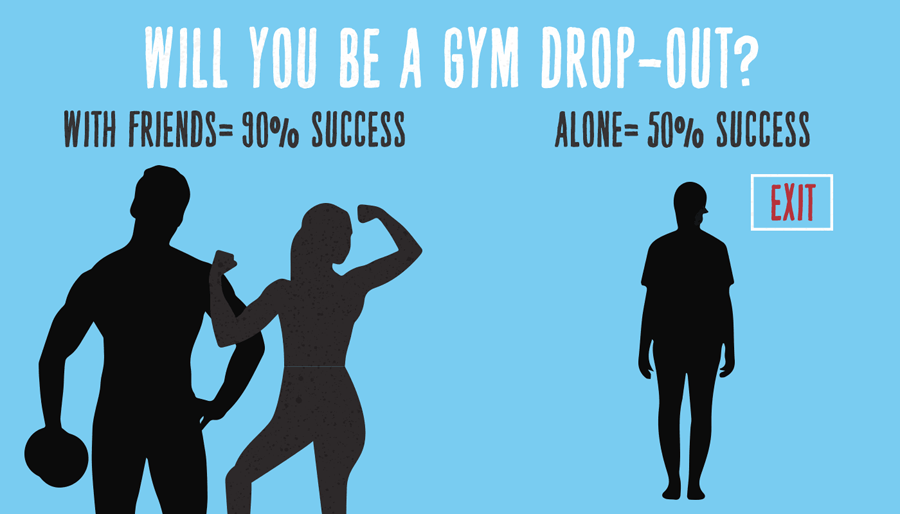

在很多健身類的應用上,我發現了一個非常普遍的問題。設計師和開發者們認為,用戶沒法按照計劃完成鍛煉,是鍛煉本身的問題,他們認為,如果增加音樂會有激勵的效果,又或者增加新的、獨特的鍛煉效果能夠讓用戶完成鍛煉,或者是覺得用戶害羞,在無人的地方鍛煉就可以解決問題。這都不是問題的關鍵,關鍵在于承諾和社交認同。

訓練項目不是重點,頻率、時間都好說,重點在于承諾和社交認同。如果你仔細觀察或者親自體會,會發現人與自己的健身教練或者朋友一起健身的時候,成功率和完成率都更高了,有調研指出,這種方式能讓鍛煉的完成度提高90%。所以,一個健身 APP 想讓用戶完成鍛煉,最好的辦法是建立社區,讓用戶去交朋友,和朋友一起完成鍛煉項目,強化社交認同。

6、默認設置

用戶非常喜歡使用默認設置和路徑,無論是購買了新買的手機之后進行設計,還是逛宜家的時候所行走的路徑,大抵都是如此。思考是一件需要通過努力達成的事情,面對選擇的時候,我們本能上會去選擇阻力最小的解決方案,默認選項。

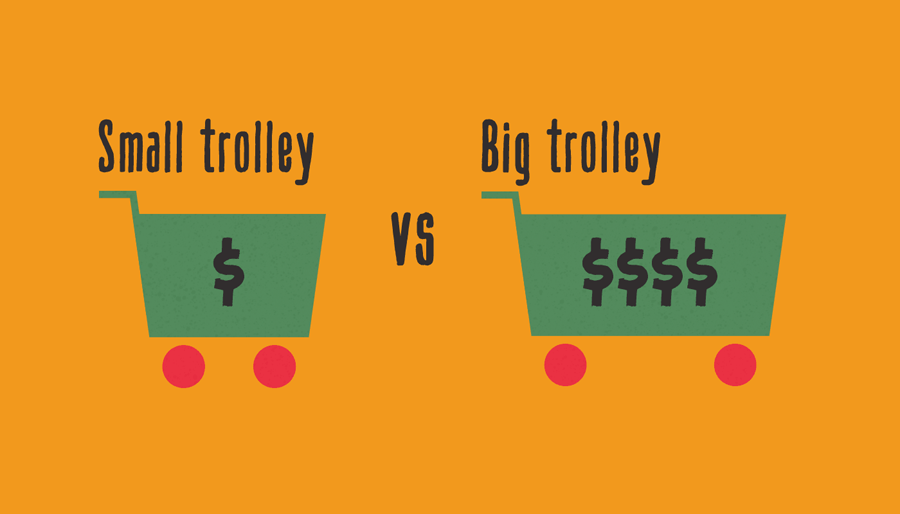

在默認設置好下,我們所使用的產品和物品本身發生變化的時候,我們的行為也會隨之發生變化。比如當超市當中的購物車的容量增加一倍之后,用戶的平均購物量會增加40%。而從上世紀30年代開始,烹飪類圖書中,食物的基本分量每隔10年會增加一點,而很多人做飯的分量也很自然地隨之增加。

不過,購物車本身的發展歷史也很有意思:《大開眼界!隱藏在購物車的誕生史中的產品設計技巧》

7、中間選項傾向

當我們面對從高到低的各種選擇的時候,絕大多數人會傾向于選擇比較居中的選項。這種傾向被稱為是Goldilocks效應。在麥當勞的一項調研當中,用戶被要求在一系列不同大小的飲料中做選擇,無論尺寸本身怎么變化,80%的用戶都會選擇居中的尺寸。因為我們在心理上會下意識假設中間的選項是基準和典型的選項。我們始終會傾向于選擇那些不需要努力思考就能達成的選項。在網上購買好評最多的產品和店鋪也是如此(社會認同)。

△ 「中杯,大杯,超大杯」

原文作者:Eugen Eşanu

優設編譯:@陳子木

情非得已

情非得已

-

3個平面設計技巧學會動態字體海報2020-07-09

3個平面設計技巧學會動態字體海報2020-07-09

-

如何設計出優秀的文字類海報排版2020-04-02

如何設計出優秀的文字類海報排版2020-04-02

-

7個有效提升傳達率折頁設計技巧2020-03-19

7個有效提升傳達率折頁設計技巧2020-03-19

-

設計師如何解決作品視覺缺少層次感2020-03-14

設計師如何解決作品視覺缺少層次感2020-03-14

-

詳細解析平面設計中元素的使用技巧2020-03-13

詳細解析平面設計中元素的使用技巧2020-03-13

-

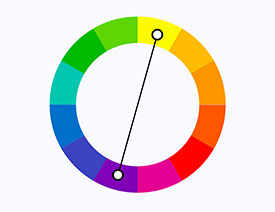

設計師必須要學習的平面設計配色技巧2020-03-11

設計師必須要學習的平面設計配色技巧2020-03-11

-

解析設計師常用的6大構圖方法2020-03-11

解析設計師常用的6大構圖方法2020-03-11

-

3個幫你快速掌握字體搭配思路2020-03-10

3個幫你快速掌握字體搭配思路2020-03-10

-

設計師如何設計出中國風主題LOGO2019-10-21

設計師如何設計出中國風主題LOGO2019-10-21

-

詳解如何讓板式海報設計變得簡單2019-10-21

詳解如何讓板式海報設計變得簡單2019-10-21

-

4個配色技巧幫助您解決色彩問題2021-03-10

4個配色技巧幫助您解決色彩問題2021-03-10

-

設計師需要掌握的平面設計技巧2021-03-10

設計師需要掌握的平面設計技巧2021-03-10

-

詳細解析插畫類海報的繪制思路和方法2021-03-09

詳細解析插畫類海報的繪制思路和方法2021-03-09

-

詳細解析設計師必須掌握的色彩知識2021-03-09

詳細解析設計師必須掌握的色彩知識2021-03-09

-

設計師必須要學習的高級配色技法2021-03-10

設計師必須要學習的高級配色技法2021-03-10

-

設計師必須要學習的幾個排版小技巧2021-03-10

設計師必須要學習的幾個排版小技巧2021-03-10

-

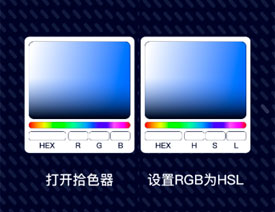

詳細解析UI設計中終極配色寶典2021-03-11

詳細解析UI設計中終極配色寶典2021-03-11

-

詳解如何把產品和背景融合到一起2021-03-11

詳解如何把產品和背景融合到一起2021-03-11

-

詳細解析UI設計中終極配色寶典

相關文章1162021-03-11

詳細解析UI設計中終極配色寶典

相關文章1162021-03-11

-

詳解如何把產品和背景融合到一起

相關文章1072021-03-11

詳解如何把產品和背景融合到一起

相關文章1072021-03-11

-

設計師必須要學習的幾個排版小技巧

相關文章1682021-03-10

設計師必須要學習的幾個排版小技巧

相關文章1682021-03-10

-

4個配色技巧幫助您解決色彩問題

相關文章2022021-03-10

4個配色技巧幫助您解決色彩問題

相關文章2022021-03-10

-

設計師需要掌握的平面設計技巧

相關文章1882021-03-10

設計師需要掌握的平面設計技巧

相關文章1882021-03-10

-

設計師必須要學習的高級配色技法

相關文章1762021-03-10

設計師必須要學習的高級配色技法

相關文章1762021-03-10

-

詳細解析設計師必須掌握的色彩知識

相關文章1792021-03-09

詳細解析設計師必須掌握的色彩知識

相關文章1792021-03-09

-

3個平面設計技巧學會動態字體海報

相關文章12342020-07-09

3個平面設計技巧學會動態字體海報

相關文章12342020-07-09